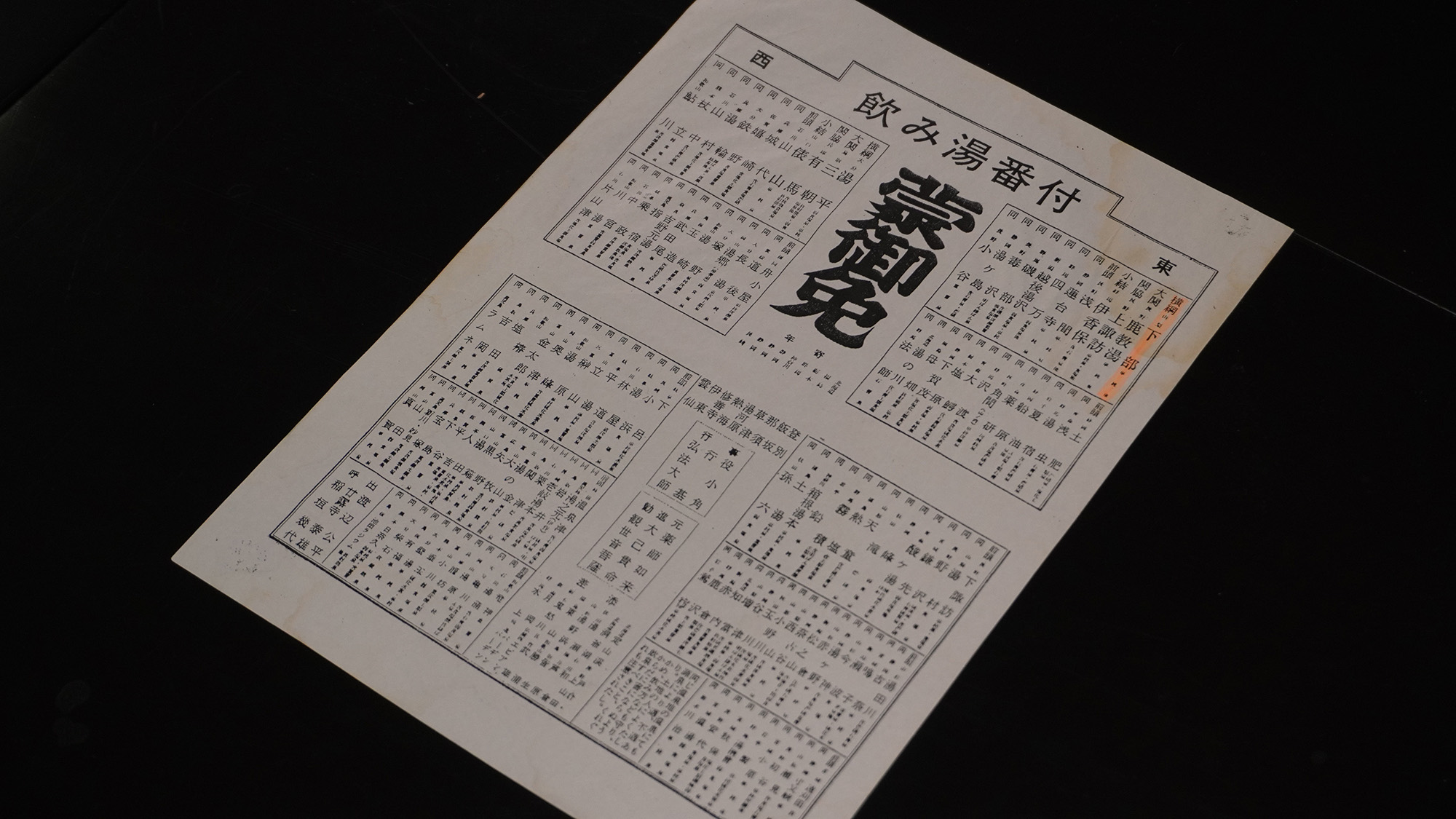

湯治客を癒し続ける下部温泉郷

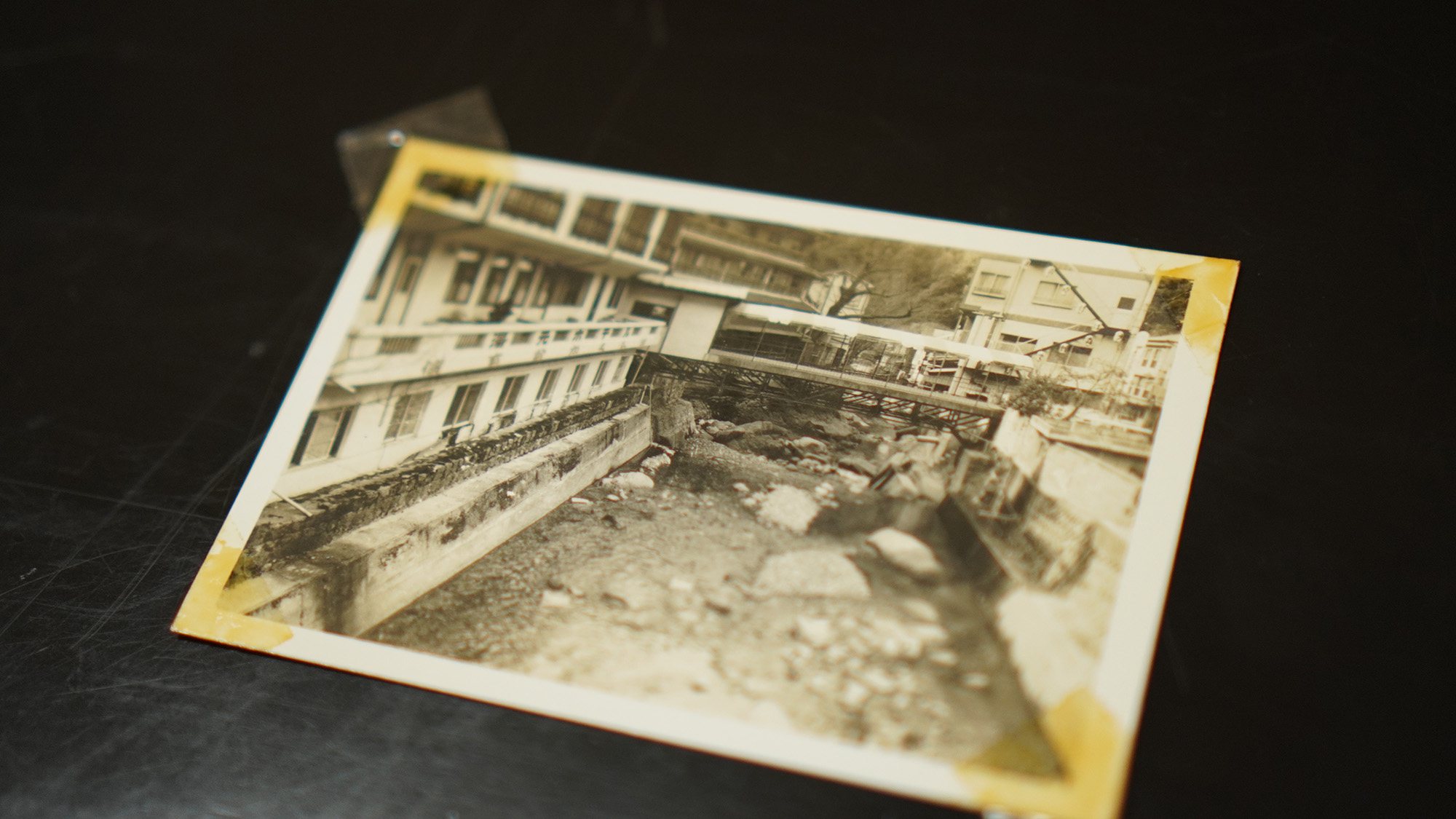

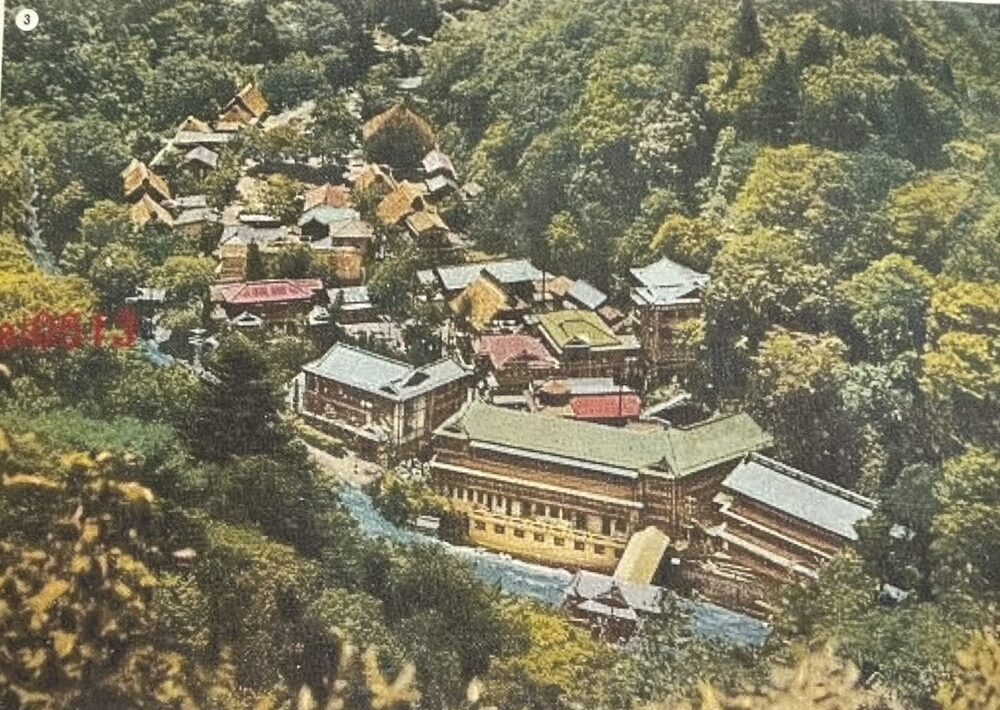

昭和5年の湯元ホテル

当時としてはめずらしいベランダやビリヤードが備わった和洋折衷の建築スタイルで、人々の注目を浴びました。

昭和初期の下部温泉郷

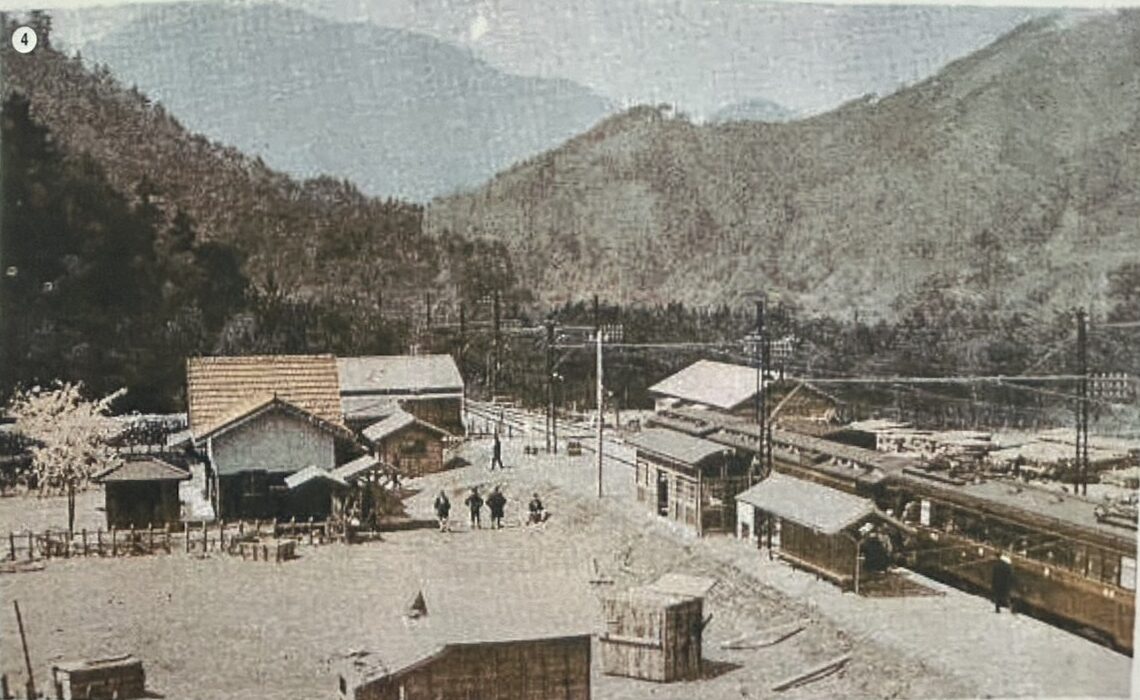

下部温泉駅の開業

昭和2年に下部駅が開業したため、お客様の数も飛躍的に増えていきました。

神泉橋 (昭和3年)

第二次大戦のため一時運行のなかったバスが戦後に復活、多くのお客様を神泉橋まで運んできました。

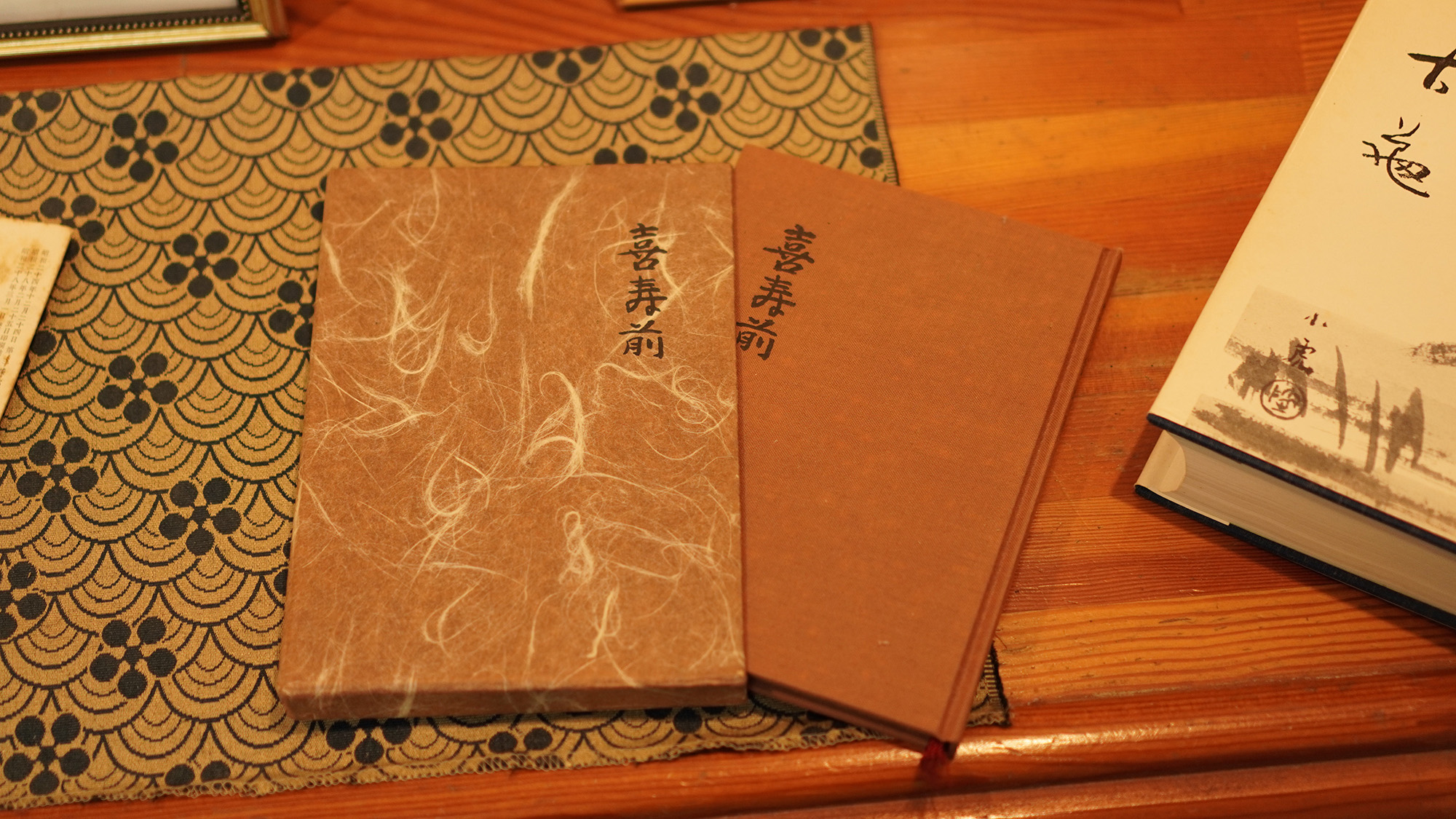

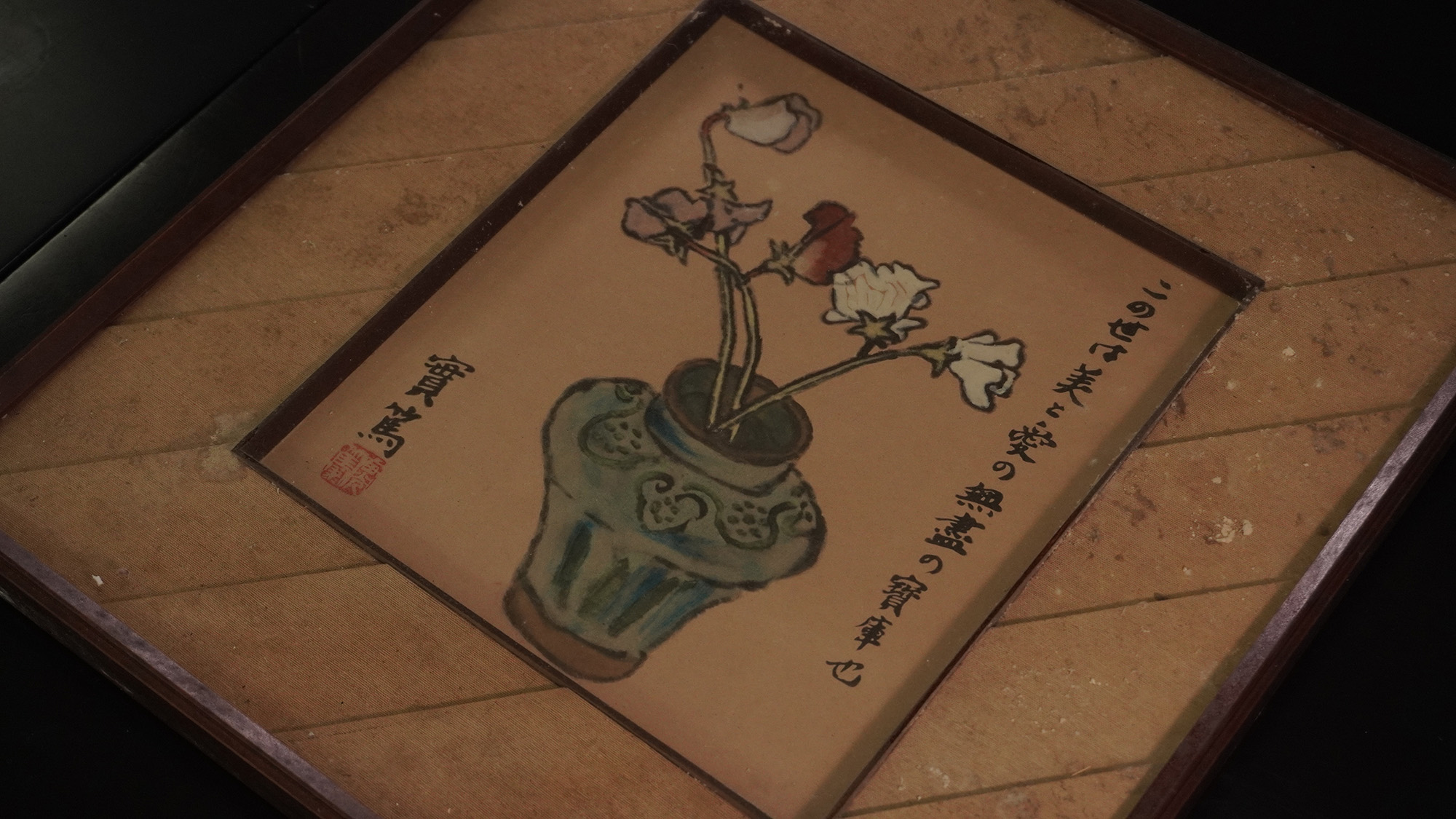

文学者に愛された宿

下部温泉は文学の香り高い温泉地でもあります。高浜虚子、井伏鱒二、若山牧水といった文人が訪れました。

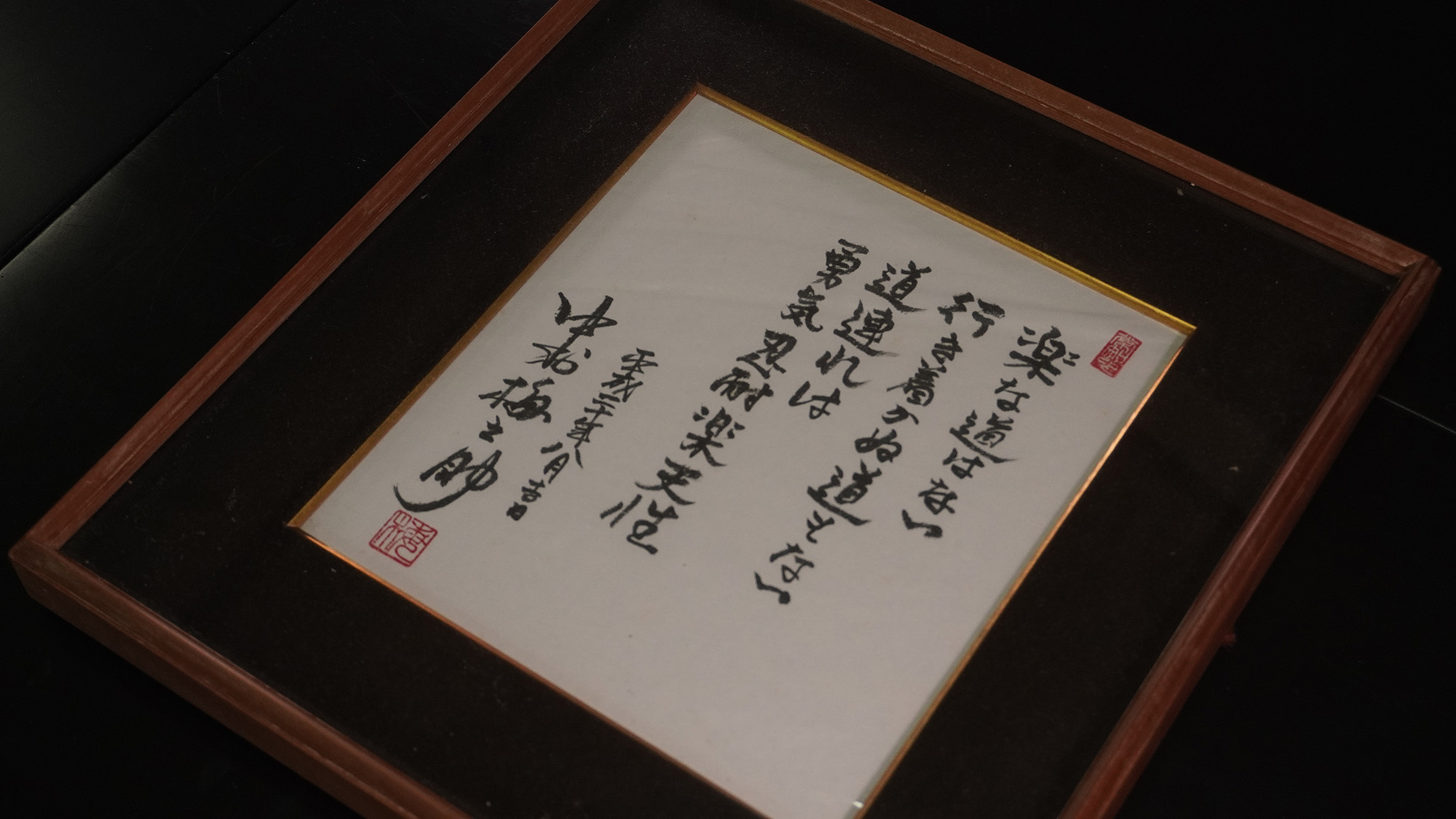

高浜虚子

湯元ホテルの入り口には高浜虚子の句碑が残されています。

“裸子(はだかご)を ひっさげあるく ゆ(湯)の廊下”

句会を2回開き、家族とともに逗留していた虚子が過ごした日々を表すこちらの句は、当時の虚子の姿がありありと目に浮かんくるようです。

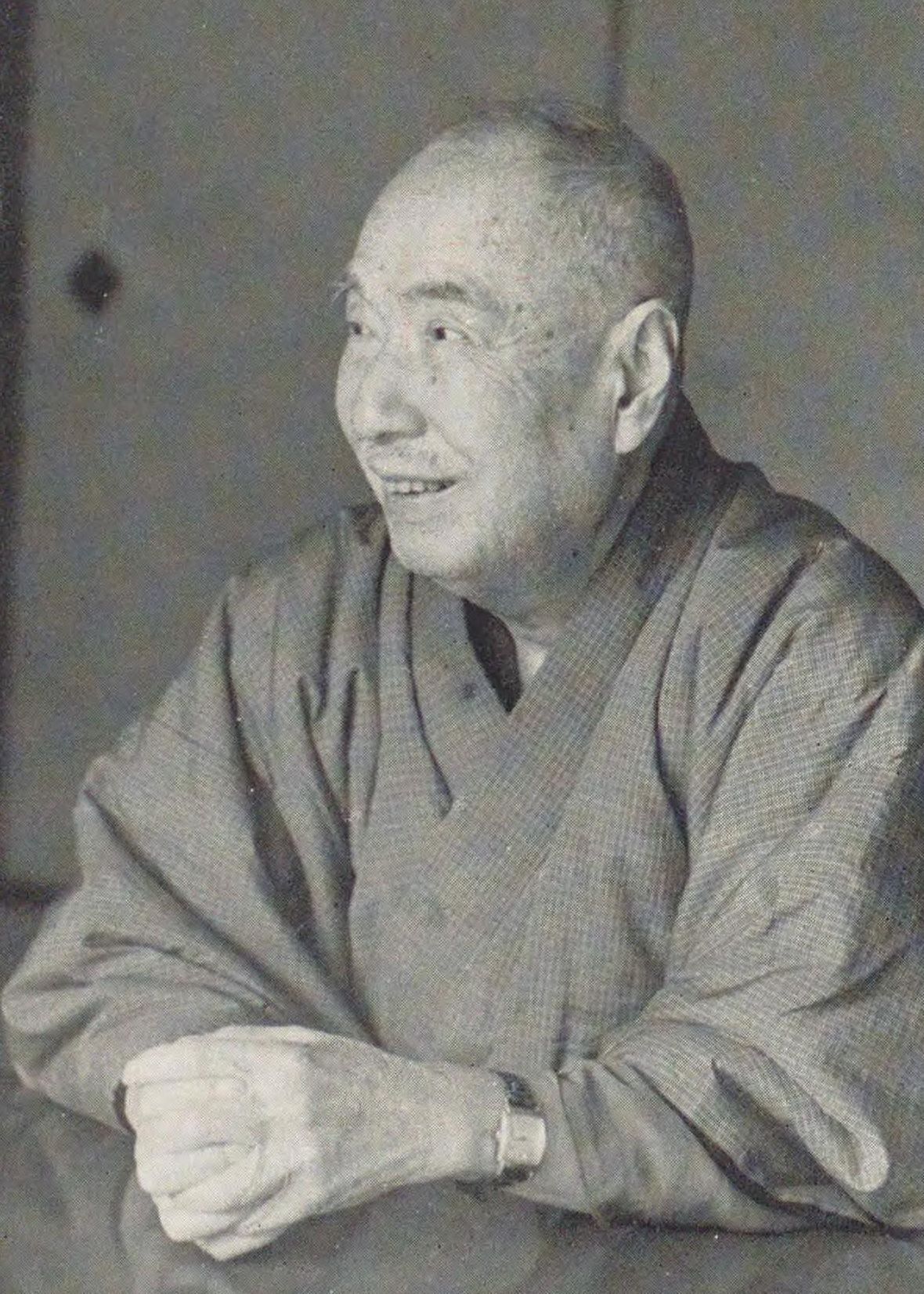

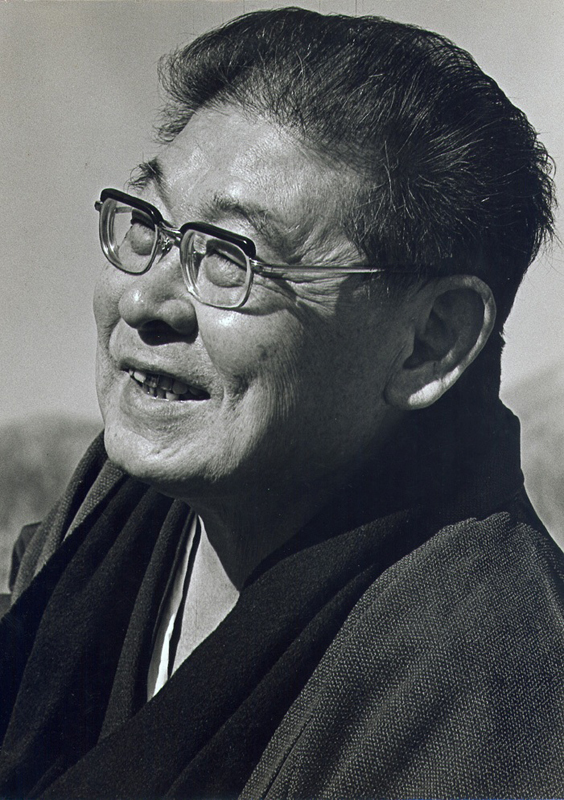

海音寺潮五郎

歴史小説の大家である海音寺潮五郎は、昭和36年から37年にかけて別館3階の「菊の間」を書斎とし、当時すでに雑誌「週刊朝日」に連載していた作品「天と地と」を書き上げました。

原稿を出版社へ送る際に、当時の輸送集団であった鉄道便を利用するために下部温泉駅へ歩いて向かう姿を多くの人が目にしています。